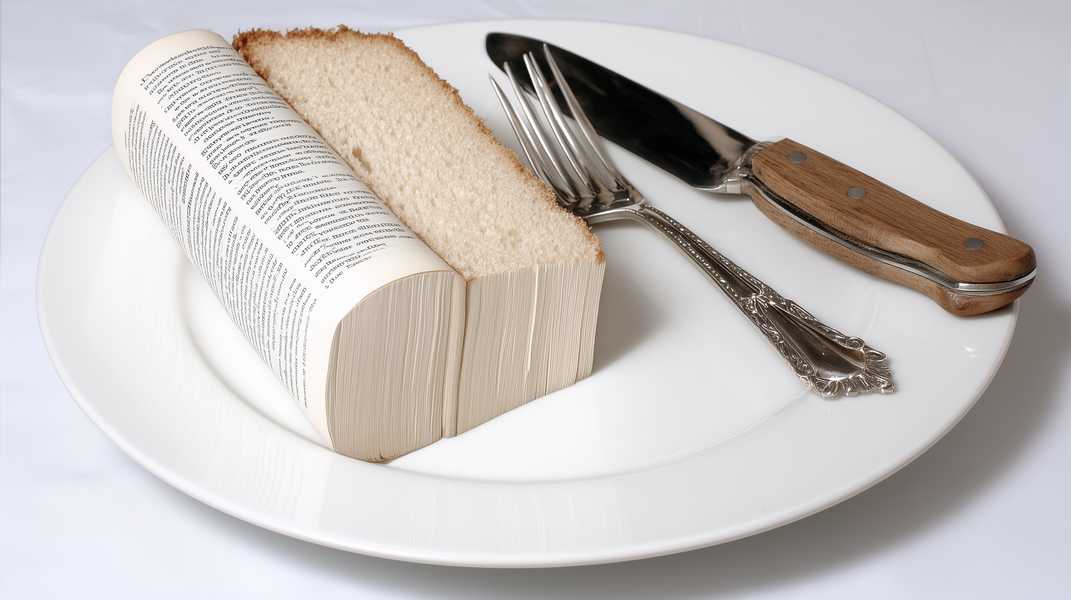

Je lis lentement. Prenez le temps de digérer cette phrase. Ce n’est pas l’aveu d’un quelconque désordre psychique ou cognitif. Simplement, lorsque je découvre un roman, je prends mon temps – des jours, des semaines – et ce, quelle que soit mon appréciation de l’œuvre. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce qui motive ce rythme mesuré est la peur de manquer. De ne pas savoir ce que je vais lire ensuite. Tout le contraire de mon comportement face à la nourriture que j’engouffre trop vite. C’est idiot, je le sais, mais je ne peux pas m’empêcher. Au point que j’ai dû trouver un moyen d’y remédier avec ce que j’appelle des livres intermédiaires. Ce sont généralement de gros volumes que je reprends entre deux plus petits, en cas de manque. C’est ainsi que depuis quelques mois, je picore une enquête du commissaire Maigret dans les premiers tomes d’une intégrale qui couvrent la période d’avant-guerre, la meilleure à mes yeux. Ce sont les premiers livres « de grandes personnes » que j’ai découverts et je souhaitais les relire depuis longtemps. J’ai ainsi retrouvé avec plaisir les atmosphères poisseuses et pesantes de ces histoires dans lesquels l’auteur ne cache pas sa détestation de la petite bourgeoisie, particulièrement celle de province. Mais ce qui m’a le plus frappé – et avait dû m’échapper lors de la première lecture – c’est la misogynie, la xénophobie et l’antisémitisme de l’auteur. On trouve dans quelques-uns des premiers Maigret des descriptions de juifs dignes des pires torchons d’extrême droite. En cherchant dans sa biographie, j’ai d’ailleurs appris que Simenon avait, dans sa prime jeunesse, commis des articles sur « Le péril juif » dans La Gazette de Liège. À la fin de sa vie, il s’est naturellement défendu de telles accusations et les adaptations à l’écran de ses romans ont été soigneusement purgées des scènes problématiques. Elles sont pourtant bien là, noir sur blanc, et j’y ai repensé en lisant cette semaine « Les Filles de Birkenau ». J’ai déjà évoqué ce livre qui retranscrit la rencontre – filmée pour un documentaire – il y a quelques années entre quatre des dernières survivantes d’Auschwitz. Ce qui est saisissant dans leur propos, c’est la simplicité avec laquelle elles racontent leur passage en enfer. Pas de pathos ou de grands mots, juste la vérité de jeunes filles sortant à peine de l’enfance pour être projetées dans l’inhumanité absolue. En les écoutant, je n’ai pu m’empêcher de lever la tête de ces pages pour m’interroger sur ce commissaire de papier qui s’intéressait plus aux hommes qu’à leurs crimes. Et dont les préjugés étaient nauséabonds. Je n’ai pas trouvé de réponse. Mais ça a encore ralenti ma lecture.

Written by

Frédéric Roy

Ancien directeur de la rédaction de CB News disposant de beaucoup de temps après avoir longtemps couru derrière. J'écris tous les jours pour mon plaisir et, autant que possible, pour le vôtre.